金唐紙ワークショップに参加しました!

2025.11.02(日)に東京・上野にある旧岩崎邸庭園にて行われた、金唐紙研究所主催の『金唐紙ワークショップ』に参加した。

金唐紙とは、旧岩崎邸庭園や北海道・小樽の旧日本郵船株式会社小樽支店などといった建築物で用いられている、洋館に使われる壁紙の事である。

旧岩崎邸庭園の外観

旧日本郵船株式会社小樽支店

今回の金唐紙を作るワークショップの工程としては、①型打ち→②ワニス塗り→③彩色の主に3つであった。順番に紹介させていただきたい。

型打ち(模様を和紙につける工程)

まずは型打ちである。版木(はんぎ)と呼ばれる、模様が彫刻された全長1.5mほどの大きさの木のロールに錫箔(すずはく)を張った和紙を湿らせて貼り付ける。

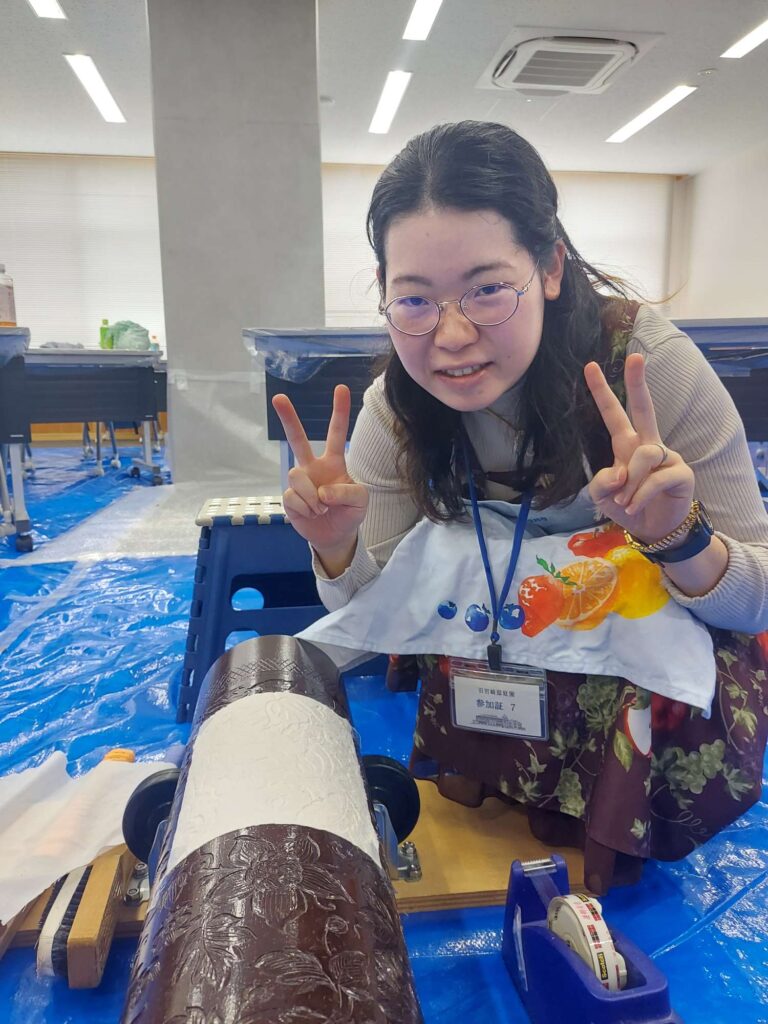

型打ちの様子

そして大きい刷毛→小さい刷毛→大きい刷毛の順番で紙に対して上から垂直に打ち、紙に模様を写していく。刷毛も馬毛や黒豚毛でできており、毛が固いのが特徴で、刷毛屋さんの特注品だそう。

型打ちをやってみた感想としては、結構手首が疲労して痛くなったが、それなりに強い力でやらないと、模様が写らないようになっていた。和紙が毛羽立たないように丁寧かつ真剣に打った。

この日は旧岩崎邸庭園で使われている三種類の版木をご用意いただいて、私は撞球室(ビリヤード室)に貼ってある壁紙と同じデザインのものを体験させていただいた。ちなみに、国会議事堂の控え室にも使われているデザインだそうだ。美しい草花が散りばめられており、優美なデザインであった。

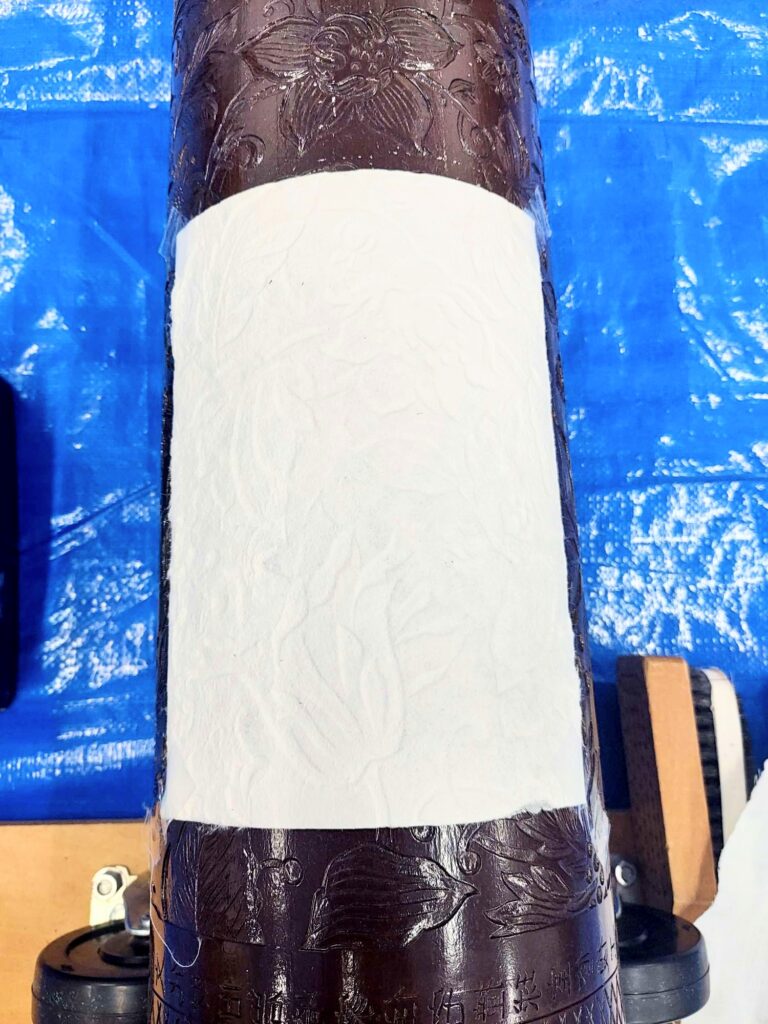

型打ちをして和紙に模様が写った様子

ワニスの塗布

次にワニスを塗布する工程に入った。ワニスを大きくて柔らかい刷毛で薄く塗るのだが、ワニスの塗布と乾燥を3回繰り返した。ワニスは、時間短縮のためドライヤーを用いて乾かした。

ワニスを塗布している様子

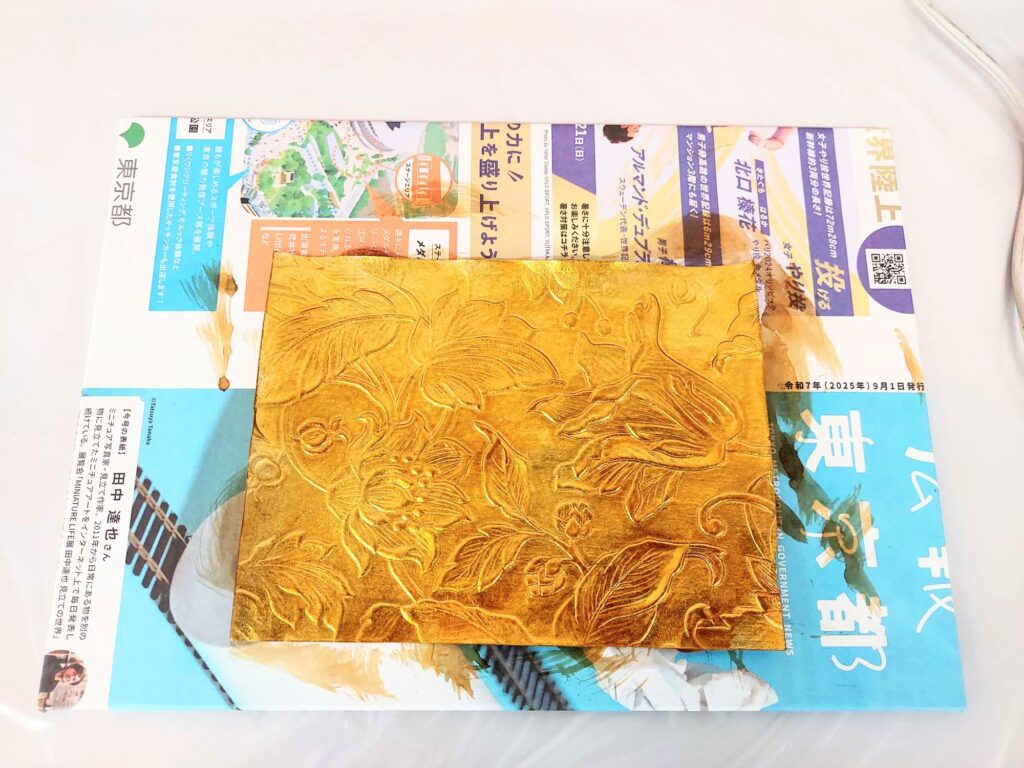

ワニスを塗布すると、和紙が美しい金色に輝いて、とても気分が高揚した。

ワニスを3回塗布した後の様子

休憩(旧岩崎邸庭園を見学)

その後、お昼休憩を挟み、休憩中に旧岩崎邸庭園を見学した。普段展示されている版木が「イベント中のため」と掲示されて無くなっていたので、少し面白かった。

売店で旧岩崎邸庭園に使われている壁紙の端材で作られた、本物の金唐紙の栞を購入した。後から栞と自分の完成品を見比べると、アクリルガッシュの塗り方にかなりの違いがあった(詳細は後述)。でも、本物の金唐紙を入手することができて、とても嬉しかった。

本物の金唐紙の栞

実際に撞球室を外から見学し、壁紙を見た。中に立ち入れないので詳細は分からなかったが、壁紙の色が赤茶であることが分かった。後から教えていただいた情報によると、撞球室の金唐紙はペンキで塗られた後に修復されたそうだ。

外から撮影した撞球室の壁紙

アクリルガッシュで彩色

休憩から戻ってアクリルガッシュで金唐紙を彩色した。

アクリルガッシュは絵を描く私にも馴染みが深いホルベインやリキテックスやターナーのもので、金唐紙にも使われていることに驚いた。確かにアクリルガッシュは隠蔽性と堅牢性があるので、金唐紙のような長期間の保存が必要なものに向いているのだろうと思った。

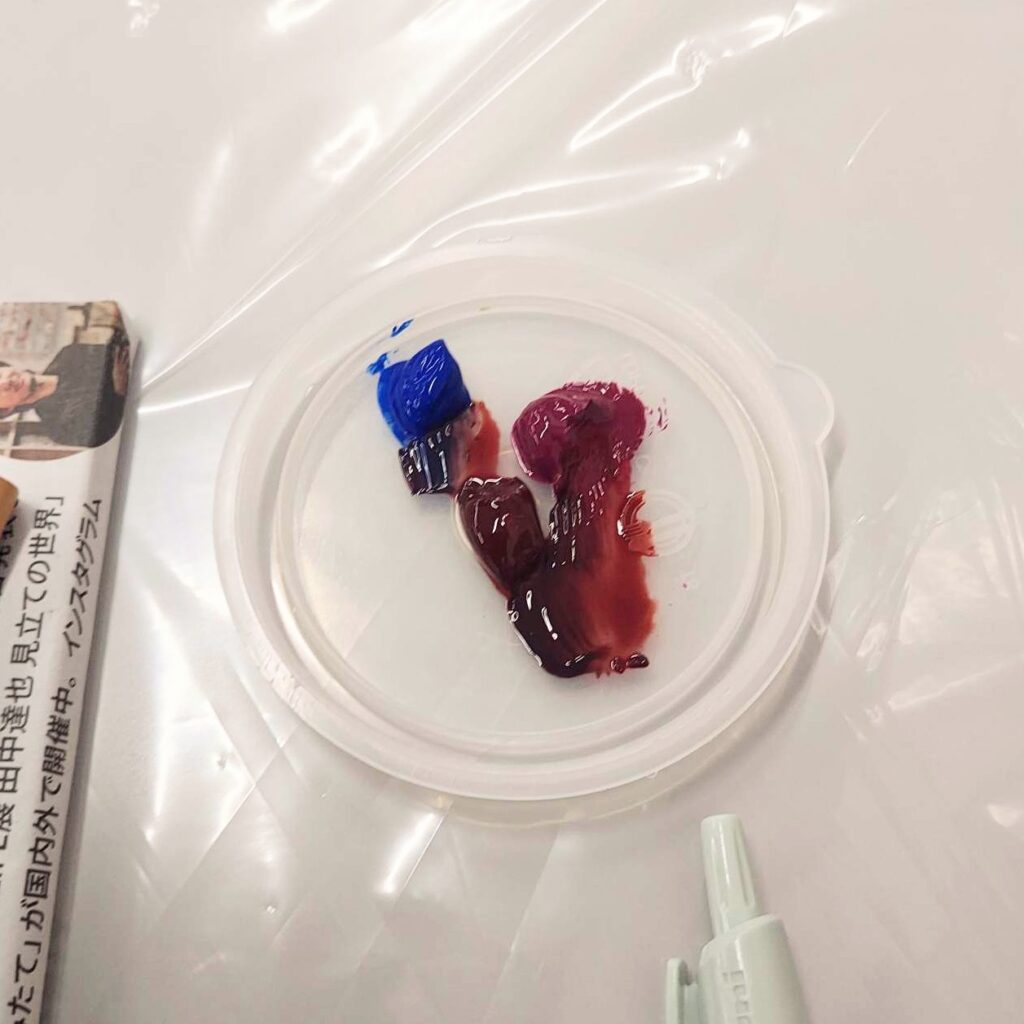

彩色はお好きな色でよいとの事だったので、私は撞球室と同じ赤茶にしようと思い、ペリレーンマルーン(赤茶)・マゼンタ(赤紫)・ウルトラマリン(紫を帯びた青)を混ぜて色を作った。絵を描いているので、アクリルガッシュの色名でどんな色なのかが分かって、嬉しかった。

左上はウルトラマリン、右上はマゼンタ、下はペリレーンマルーン

金唐紙の模様が繊細なので、細い平筆と面相筆で彩色したが、集中力と時間を要した。筆もイタチの毛が使われており、高級そうだと感じた。

私はアクリルガッシュでのマット塗り(ポスターなどを塗る方法)が苦手なので、どうしても筆の跡が残る仕上がりになってしまったが、深い赤茶に塗れたので、満足している。金唐紙が完成し、額縁に入れて記念撮影をした。

完成した金唐紙

完成した金唐紙と版木と一緒に

最後に(感想とお礼)

金唐紙を作った感想としては、金唐紙を作る工程としてはシンプルだと感じたが、これを大きな壁紙として作ると考えるとかなりの労力と技術を要するなと感じた。これからも、金唐紙が使われている建築物を見に、全国を旅行したいと考えている。その際は、もっと壁紙に注目して写真をたくさん撮影したいと考えている。

最後に、素敵な企画をしてくださった旧岩崎邸庭園の関係者の皆様と、たくさんの質問にお答えくださり、丁寧にご指導いただいた金唐紙研究所の皆様に心から感謝をお伝えしたい。貴重な体験をさせてくださり、誠にありがとうございました!